母の七回忌。母の形見となった薄紫のぼかしの無地の着物に黒い帯で。娘でありながら、こうした色を七回忌に着るのは早いとお叱りを受けるかもしれないが。

母の七回忌。母の形見となった薄紫のぼかしの無地の着物に黒い帯で。娘でありながら、こうした色を七回忌に着るのは早いとお叱りを受けるかもしれないが。

投稿者: AKIO Satoko

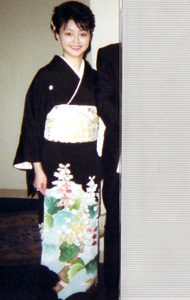

2002年11月 結婚式

2000年11月 アジア太平洋賞授賞式

日本エッセイスト・クラブ賞授賞式

機内スタイル

東京と京都の掛け合わせ

日曜日の石川九楊講演会のために前日に京都入り。チェックインすると15時の打ち合わせに間に合わないからと、荷物をひきずって、地下鉄に乗る。教わった経路が地下鉄仕様だったためだ。

京都で地下鉄に乗ることは滅多に無い。だから、ベルリンで戸惑った時と不思議な感じは同じである。思えば、京都での移動は、いつも徒歩かバスかタクシーだった。外の風景が見えるのが楽しいのと、バスの行き先が神社仏閣なので、表示もわかりやすいのだ。NYも最初のころは、バスで移動していた。

やはり東京は凄い。最近はたいがいの乗り物の改札付近に、エレベータやエスカレータが存在する。キャリーバッグをひきずっていても、どうにかなる。なのに、京都ときたら、表示が不親切な上に、どこも階段しかなく、荷物を持って階段を上り下りするうちに、汗だくになってしまった。おまけに、地上に出れば、雨が降っている。最悪だ。

京都で車椅子だと大変なのではないだろうか。バスはどうなっているのだろう。アメリカの州によっては、バスの乗り口が自動で下がるようになっている。あちらの車椅子は電動が圧倒的なので、それを使う客が乗った場合には、回転できるように、皆でその一帯を空ける。それが当たり前なのだ。

たとえばワシントンDCなどは、地下鉄にエレベータとエスカレータが必ずあるが、特にエスカレータが故障したままということは、めずらしくない。便利なのか便利でないのか悩むところだが、それでも、インフラとして、どちらも備え付けているところは、考え方として正しい。

で、打ち合わせはといえば、先生は参加されないのだという。昨夜遅くに、京都の塾生とともに打ち合わせを終えたのだという。それを伝えておいてくれれば、チェックインして荷物を預けるくらいの調整は可能であったろうに。私なら、そう連絡するのだが、どうも京都の人たちはノンビリしている。伝統文化に携わる人々や女将さんたちは別として、普通の人々は、気が利くようで、気が回らないということがよくある。

そういえば、先日、あるコンサルタントの人が語っていたことを思い出した。地方経済が大変とよく言われるが、実際、東京ほどには効率よく働かないから、同じに論じられないのだという。地方のある企業に、「試しに、東京の企業と同じくらい社員を働かてみましょう。残業もさせてみて、結果をみましょう」と助言した。結果、利益が2割上がったのだそうだ。

京都には、ホンモノを追求する心や、我々が置き去りにしてきた知恵がたくさん詰まっている。しかし、それを維持しているのは、伝統文化を維持する世界に特化しているのかもしれない。一般の人々は、案外、ノンビリしてるのだろう。移民が押し寄せる時代には、その気質は災いする。東京と京都のいい部分をミックスできると、日本のありようが明確になるような気もするが、これについては改めて考えてみたい。

「戦略」アレルギー

昨日、文部科学省の会議に出ていて、驚いたことがある。「戦略」という言葉に過剰なまでに敏感なのだ。

ある研究プロジェクトの成果発表について、タイトルに戦略という言葉を盛り込むことを提案したところ、却下されたのだ。研究者の間で、反発があるからだという。

戦略と使っただけで、戦争に突入していった日本のありようにつながるとする思考回路は理解できる。そうした敏感さが戦後日本の平和を維持してきたのも確かだ。しかし、世界は大きく変わっている。そこに囚われている段階ではない。

たとえば、アメリカにいれば、戦略という単語はデモクラシーと同じくらい連発される。中国のいまの動きをみれば、きわめて戦略的である。そのハザマにいながら、戦略を持たない国が近い将来どうなるかは明らかである。

東アジア共同体についての会議に出た人によれば、日本勢はきわめて楽観的で、棚ぼた式に、これまでのようなポジションを日本が維持できると錯覚しているという。これは大きな間違いである。

小さい国ながら、大国に飲まれないための「戦略」。これを日本が持たないかぎり、私が生きている間に、日本は二等国になりさがる。いや、どこかの属国になる可能性も十分ある。それに日本人が耐えられるとはとても思えないのだが。

ラピスラズリ

吉報を受けて

日本エッセイストクラブ賞受賞

昨日、「日本エッセイストクラブ賞」の最終選考会が開かれ、拙著『ワシントンハイツ』の受賞が決まりました。

選考会の間をどこで過ごすか、結果をどこで受けるかは悩むところですが、今回は『ワシントンハイツ』に登場する明治神宮の森におりました。吉報は、満開の菖蒲園にて受けました。

ちょうど前日に増刷も決まり、第二版は28日に書店に並びます。

皆さまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。