奈良春日若宮ご本殿内院の特別公開が24日までと聞いて、急いだ。20年に一度の春日若宮式年造替を記念して、と言われると行かねばと思ってしまう。今年は境内の藤の花が既に咲いているよう。春日大社の神紋は藤。春日大社は藤原氏の氏神さまでもある。

奈良春日若宮ご本殿内院の特別公開が24日までと聞いて、急いだ。20年に一度の春日若宮式年造替を記念して、と言われると行かねばと思ってしまう。今年は境内の藤の花が既に咲いているよう。春日大社の神紋は藤。春日大社は藤原氏の氏神さまでもある。

若宮といえば12月のおん祭。漆黒の闇を神さまが降りられて御旅所に向かう。そこで24時間芸能を奉納するのだが、極寒の中、長いダウンを着ようかロングの毛皮を着ようが足先まで冷たくなるので、命がけで鑑賞することになるのだ。

おん祭を最初に拝見したのは四半世紀前。講座の受講生たちと染司の吉岡先生につれてきて頂いた。数年前、京都から出向いただが、観覧席が設けられていて驚いた。大衆的になったのが嬉しいような悲しいような。

その若宮は造替中で神さま不在。よって、社殿境内までアクセスできる。その特別公開が行われていたのだ。

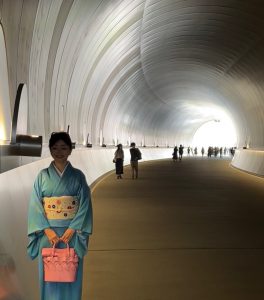

折しも砂ずりの藤がうつくしい季節。今年は花が咲くのが早かった。本殿境内とその周辺。上を見上げれば、山藤もうつくしい。それを期待して藤づくしの装いで訪れた私であった。女性の神職さんや参拝のお姉さま方が関心を示してくれた。神職さんいわく「なかなか和服で参拝する人は少ないのです」と。京都の違い。なるほど。

折しも砂ずりの藤がうつくしい季節。今年は花が咲くのが早かった。本殿境内とその周辺。上を見上げれば、山藤もうつくしい。それを期待して藤づくしの装いで訪れた私であった。女性の神職さんや参拝のお姉さま方が関心を示してくれた。神職さんいわく「なかなか和服で参拝する人は少ないのです」と。京都の違い。なるほど。

一人で出向いたので、写真撮影は行きずりのにお願いせねばならぬ。観光客のおじさまにもお願いしたのだが、実は、摂社の周囲で草むしりをしていた若者と、一眼レフを持っていた若い女性が、とても上手に撮ってくれた。白藤と鳥居を背景に入れての構図をお願いした私である(最初の写真)。

藤の小紋には、紫だけでなく白い藤も描かれている。一度、白藤とともに撮影したいと考えた私の念願がかなった。