北野天満宮へ。ここの境内は、梅が咲いていなくても梅文を纏いたくなるから不思議です。未だ咲きそめし、くらいでしょうか。

北野天満宮へ。ここの境内は、梅が咲いていなくても梅文を纏いたくなるから不思議です。未だ咲きそめし、くらいでしょうか。

花開いている梅の木を探して、撮影してみました。

母の晩年の着物に、赤地に白梅の描かれた帯を締めています。

カテゴリー: 秋尾沙戸子のきもの適齢期

「きものを着たい」と思った時が適齢期。形見が舞い込んだ時、海外暮らしを終えた時、日本人の心を確かめたくなった時――。ワシントンDCでの中年留学を機に始めて18年。祖母・母・娘と三代続く着道楽の血が騒ぎ、粋に着こなしたいと奮闘中。失敗例も含め、適齢期を迎えた方々のヒントになれば幸いです。

京都での10年を歳時記にまとめた『『京都で、きもの修行:55歳から女ひとり住んでみて』が世界文化社より出版。日々の着こなしの写真は、インスタグラムに掲載。

2018年2月 建勲神社へ 梅文の帯で

2018年2月 マイコさん、舞妓さんに会う 梅文に空色のコートを纏って

2018年2月 アポロにて

2018年2月 お茶体験の会へ 貝紫で描かれた帯で

2018年2月 おひなさまを神明舎に飾りました

2018年2月 紀元節はヤタガラスの帯で

建国記念日はヤタガラスの帯で上賀茂神社に参列。神武天皇東征の際に、賀茂建角身命(上賀茂神社のご祭神、賀茂別雷神の祖父)がヤタガラスに化けて先導したとの言い伝えを踏まえて。

建国記念日はヤタガラスの帯で上賀茂神社に参列。神武天皇東征の際に、賀茂建角身命(上賀茂神社のご祭神、賀茂別雷神の祖父)がヤタガラスに化けて先導したとの言い伝えを踏まえて。

その意味を理解している神職さん、伶人さんが帯に注目して、神事のあと、しばし話題に(写真右)。

昨年、寒色系の着物の上から締めたところ、喪服に見えてしまったので、今年は朱色の着物で。紋が間に合っていないので、夏の間に入れるつもり。おそらく縫い紋で。

この日、子供たちの剣道柔道、そして蹴鞠保存会により蹴鞠が奉納されました。私は この後、金毛院、そして吉田家へ。

この後、金毛院、そして吉田家へ。

この日、おみくじを引くには理由があります。数年前、この日に琵琶湖畔で熊を食し、京都に戻ってから参拝。おみくじをひいたら凶が出たのです。熊=神説があり、深く反省しました。なぜって、上賀茂で凶が出たの、初めてだったから。

朝から神事に参列した今年、おみくじを引いてみると、大吉が出て、ほっとしている春隣。洛北らしく時雨てはいたのですが、さほど寒くはなく、春隣という表現がぴったりでした。

2018年2月 犬の帯で弘道館、そして雨の祇園大茶会へ

今年の弘道館歴史講座は、天皇シリーズなので、楽しみです。この日は、宇多天皇。お茶室でお抹茶を頂けるのも嬉しく、お菓子はもちろん老松さん。

今年の弘道館歴史講座は、天皇シリーズなので、楽しみです。この日は、宇多天皇。お茶室でお抹茶を頂けるのも嬉しく、お菓子はもちろん老松さん。

この後、漢字ミュージアム敷地内で開かれている祇園大茶会へ。と思ったら、大粒に雨が降っており、雨支度をしなかったことを後悔。マンションを出たとき小雨に気づいたけれど、タクシー呼んでいたから、そのまま出てきた私。その前に誤飲事件があり、すでに遅刻だったので、7階まで戻る選択をしなかったのでした。

やはり弘道館講座に来ていた茶友の車に便乗して祇園についたときには土砂降りで、後悔はクレッシェンド状態に。

やはり弘道館講座に来ていた茶友の車に便乗して祇園についたときには土砂降りで、後悔はクレッシェンド状態に。

まずは吉田さんのところで、ほっかほかの鍵善製お饅頭を。湯気が写っていますよ。藪ノ内流の松竹梅茶箱が素敵でした。到着してすぐの写真だから、雨で膝のあたりが濡れているの、トホホ。

まずは吉田さんのところで、ほっかほかの鍵善製お饅頭を。湯気が写っていますよ。藪ノ内流の松竹梅茶箱が素敵でした。到着してすぐの写真だから、雨で膝のあたりが濡れているの、トホホ。

続いて、岩井さんの初午尽くしの席へ。初午は過ぎていたけれど、このconceptにまとめたとのこと。伏見稲荷で授与されているお稲荷さんグッズがあふれていました。よって、犬の帯ではまずかったかしらね。お席が終わってからの撮影では、コートを羽織りました。あ、いずれの写真でも指輪していますが、お茶頂くときには、はずしていますよ、ちゃんと。帯締めに通しておくんです、なくさないように。

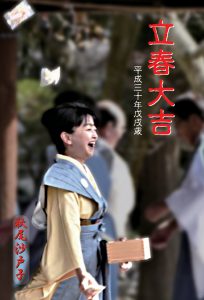

2018年2月 立春大吉

2018年2月 蘆山寺の鬼おどり

節分の記事を書くために、蘆山寺の写真が必要ということで、蘆山寺鬼おどり初体験。招待客の席に座っているように言われ、この状態。鬼の御加持の後ろにいるので、みんなの目にさらされているとは思っていたのだが、マヌケな顔をしていたら、たまたま境内に来ていた友人が撮影して送ってきた。

蘆山寺は御所東にあり、紫式部の邸宅跡としても注目されています。最低限、鬼門の吉田神社、裏鬼門の壬生寺をまわる人が多い中、さらに蘆山寺もまわるとなれば、根性が要ります。でも、鬼が暴れて、護摩炊きをしているお堂の中に入り、回心するという構成は見事で、太った着ぐるみの鬼の踊りは、一見の価値があります。

帰りに寄った下御霊神社の写真をとりあえずアップしておきます。鬼は氏子の若者が扮していて、蘆山寺の後では痩せ細りぶりが情けなく、物足りない。日本酒と甘酒の接待がありましたので、ちょっと酔いました。

上御霊神社では御霊太鼓の奉納があります。昨年に続いて訪れたかったのですが、疲れはてて断念。