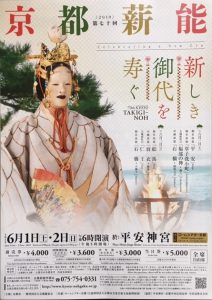

薪能の季節。今年で70回を迎える京都薪能、1日に伺いました。開演前は西陽があたって、こんな感じ。単衣でも暑いくらいだけど、夜は冷えてきます。

薪能の季節。今年で70回を迎える京都薪能、1日に伺いました。開演前は西陽があたって、こんな感じ。単衣でも暑いくらいだけど、夜は冷えてきます。

これまで、羽衣や般若の帯を締めていましたが、今年は鼓文で。絽なので、ちょっと早すぎると言う人もいるのですが、暗くなるとわからないかなあと思いつつ。

少し長い東京滞在から戻り、会議をこなして、20分で着替えたので、ドタバタをひきずっている後ろ姿です。

「きものを着たい」と思った時が適齢期。形見が舞い込んだ時、海外暮らしを終えた時、日本人の心を確かめたくなった時――。ワシントンDCでの中年留学を機に始めて18年。祖母・母・娘と三代続く着道楽の血が騒ぎ、粋に着こなしたいと奮闘中。失敗例も含め、適齢期を迎えた方々のヒントになれば幸いです。

京都での10年を歳時記にまとめた『『京都で、きもの修行:55歳から女ひとり住んでみて』が世界文化社より出版。日々の着こなしの写真は、インスタグラムに掲載。

5月5日は賀茂競馬。GQに寄稿しているコラムで、行くと書いたからには、万難を排していくのでありますが、同じ日、神明舎オーナーの富家さんの発表会を見るために、河村能楽堂へ。お能の帯は諦め、端午の節句の帯で。本当は青系の無地がよかったのですが、ほつれている箇所があったので断念。一人でしたので、走る馬を背景に撮影するわけにはゆかず、最後になんとかお役目終わった馬背景に撮影できないかなあと思ってたら、声をかけてくれた人いたのでした。あの、植治12代、小川勝章さんです。家族連れで賀茂競馬にいらしたところ。そこでスマホをお渡しして撮影頂いたというわけです。

5月5日は賀茂競馬。GQに寄稿しているコラムで、行くと書いたからには、万難を排していくのでありますが、同じ日、神明舎オーナーの富家さんの発表会を見るために、河村能楽堂へ。お能の帯は諦め、端午の節句の帯で。本当は青系の無地がよかったのですが、ほつれている箇所があったので断念。一人でしたので、走る馬を背景に撮影するわけにはゆかず、最後になんとかお役目終わった馬背景に撮影できないかなあと思ってたら、声をかけてくれた人いたのでした。あの、植治12代、小川勝章さんです。家族連れで賀茂競馬にいらしたところ。そこでスマホをお渡しして撮影頂いたというわけです。

端午の節句は菖蒲で清めます。帯を節句文にした私は、襦袢を菖蒲文にしておりました。

平成から令和へ。New Era’s Eve は、唐津で過ごしました。令和初日の午後は太宰府天満宮へ初詣。指定をおさえていた新幹線には間に合わず、最終の自由席で先ほど帰洛したところでございます。まずは御朱印の写真をお楽しみください。

平

平 成最後の日に、

成最後の日に、 旧大島邸にて山西和尚様が亭主を勤められるお茶席に呼んでいただききました。

旧大島邸にて山西和尚様が亭主を勤められるお茶席に呼んでいただききました。

日本料理ひら田さんによる懐石料理は、現代陶工さんたちの器に美しく盛り付けていただきました。一人一人違うので、お隣の器も気になったり、陶工の皆さんの名前を一度きいただけでは覚えられなかったりでしたが、しかし、すばらしい器にため息が出たことは確か。お料理も美味。

続いて、新緑のお庭にある待合で香煎席。柳宗悦のお軸は「サバクヤ心、袱紗サバキツ」。ご亭主・三隅さんの語り、癒されます。

本席の様子は写真に収めたなかったので掲載できませんが、お茶室の写真は、翌日の跡見でお楽しみください。

一席目ゆえ、早起きして着替えたところ、なんと帯枕を忘れてきた私。ホテルの部屋のタオルを使って、この日はひとまず切り抜けました。だから現地和服は最初から和服で通すのが賢いのですが、今回は前日に洋服で新幹線で移動。あまりの土砂降りと、連休中なのに指定がおさえておらず、立ちを覚悟したためです。結果、大阪発の「さくら」は、早々に並んだら座ることができましたので、和服でも大丈夫だったかも。でも、未踏の地はやはり不安材料が多いので、実は洋服が楽なんです。

朱の色無地に、帯は牡丹とオナガの刺繍。この後、唐津焼をいろいろ見てまわりつつ、呉服屋さんで帯枕も購入。お席でご一緒した地元の方々にご案内いただきました。感謝。

夜、皆さんで食事をご一緒してホテルに戻ったら、平成の残すところ10分ほど。あわててテレビをつけて、その感動を共有したのでした。

故・建築家・富家宏泰氏生誕百年記念回顧展の会議前に、実行委員の面々で訪れました。まずは朝一、ワンコインで仕出しのチケットを購入して、お茶席へ。少し強い薫風を受けて、釣り釜に旅箪笥、武者小路千家木津宗隆先生によるお席でした。

若葉に囲まれてのお弁当いろいろはいずれも美味で、上京の職人さんたちによる技も拝見し、神明舎へ。現役時代にバリバリ活躍された方々との会議は、いつもインスパイアされることがいっぱいで充実しています。皆さま、ありがとうございました。

都をどり千秋楽へは、上京大文化祭と同じコーデでした。